初めての書道の世界🌍書道香瓔80人展

今日は人生初めて書道の世界へお邪魔させていただいてきました。

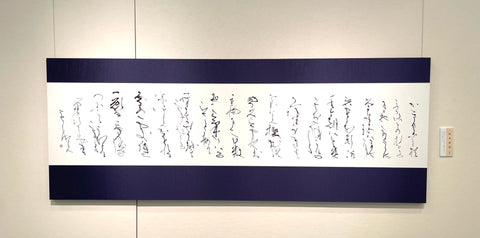

「第40回書道香瓔80人展」。

書道の世界知らないことばかりでとても感動しました。

また空間は着物を見ているような心地よい感じと似ていてきっと日本文化で通ずるところがあるんだなとも思いました。

書道は大きく分けて「漢字とかな」があり、かなは特にアートとして表現されること。

そのアートを引き立たせるために表装がいろんな形や色で施されているとのこともうっとりでした。

※表装(ひょうそう)書画の保存や鑑賞のために、裂地(きれじ)や紙などを補って掛物(掛幅・掛軸)や巻物(巻子(かんす))、あるいは額、屏風(びょうぶ)、襖(ふすま)、衝立(ついたて)、冊子(さっし)、帖(じょう)などに仕立てること。 表具ともいう。

私が今日うっとりしたのは覆輪(ふくりん)です!

覆輪は作品の周りにアクセントとしてあったりなかったり。覆輪の色や柄で作品の表情が大きく変わり、覆輪がないものにはシンプルさを感じたり。

作品へのそれぞれの役割が素敵と!!

着物の工程も同じだなと🥺着物に柄を付けるために下絵となる工程に青花というのを使うのですが、それはその後のいくつかの工程の後の「蒸し」の工程で跡形もなく消えます。

けどその下絵がなければ他の工程は進むことができない。

簡単に言うと約30工程以上があるのですが皆んなが一団となって一つの作品になっていく。

一つのものを生み出すのに、一つ一つの工程が次の人の工程を思い合ってできているという👏

この前T先生に日本文化について学ぶお時間をいただいた時に、「何か一つの作業を共にすることが大切」と伺いましたがまさに、日本のものづくりってそれに当てはまるということ。

だから私も、着物ももちろん好きですがものづくりにずっとこだわってしまうんだと。今日の覆輪を見て思いました。

一つのものを生み出すことでそれぞれの役割が自然とわかり、尊重しあえるという世界🌍

だから日本文化ってそれらを感じ取れるから大切なんだと思います。

あとこちらも凄かったです。

こちらは左側はピンクの和紙に描かれているものだと思いましたが、それは違って薄い和紙の下に赤の紙が敷かれて透けてピンクに見えるものでした。表現いろいろで、それぞれの作品が素敵すぎます。

初めてなことと、興味深いことで頭が素敵にいっぱいになり至福の時間でした。

こうして書道の素晴らしさ、これから触れていきたいと思わせていただいたのも、今回教えてくださった方のおかげです。

触れるきっかけや入口って大切‥私も本日教えていただいた方のように着物の世界をわくわく伝えられるようにもっと励もうと思いました!

K社長、そしてご紹介していただいたYさんに感謝です。

日本文化でより皆さんが幸せになっていただけるよう励みます!

K社長、Yさん、一緒してくださったKさんありがとうございます!

日本文化の新しい挑戦→素晴らしいデスネ

👍🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌👍